ALS发病机制之非细胞自主致病机制

上海上药睿尔药品有限公司

肌萎缩侧索硬化症(ALS)是由上下层运动神经元的选择性丢失所致的神经退行性疾病1。ALS是一种致命性疾病,患者通常在诊断后2-5年死亡。ALS的病因复杂,尽管经过数十年的深入研究,但直到今天仍然没有有效的治疗方法,仅能在有限程度缓解疾病的进展。因此,对ALS发病机制的研究将从分子水平和细胞水平加深对疾病发生和发展的了解,并为疾病的治疗提供新的思路与启示。 目前公认的发病机制包括神经元中蛋白质内稳态

肌萎缩侧索硬化症(ALS)是由上下层运动神经元的选择性丢失所致的神经退行性疾病1。ALS是一种致命性疾病,患者通常在诊断后2-5年死亡。ALS的病因复杂,尽管经过数十年的深入研究,但直到今天仍然没有有效的治疗方法,仅能在有限程度缓解疾病的进展。因此,对ALS发病机制的研究将从分子水平和细胞水平加深对疾病发生和发展的了解,并为疾病的治疗提供新的思路与启示。

目前公认的发病机制包括神经元中蛋白质内稳态失衡、异常蛋白质的朊病毒样增殖和传播、线粒体功能障碍、谷氨酸介导的兴奋性毒性、神经元内物质运输障碍、核糖核酸(RNA)代谢紊乱、神经元异常凋亡等2。随着过去几十年对ALS体内及体外模型的深入研究,科学家们在ALS的病理生物学方面取得了重大进展,越来越认识到非神经元细胞参与了 ALS 运动神经元的退化,是运动神经元生存与否的关键决定因素3。

为此,Van Harten ACM教授等于2021年8月在《Trends in Neurosciences》(影响因子13.837)对非细胞自主过程在 ALS 发病机制中的作用进行了综述,重点阐述了神经胶质细胞,尤其是星形胶质细胞的致病机制3。

神经胶质细胞在神经正常发育、神经元调控、神经再生以及神经退行性病变等方面发挥着重要作用;星形胶质细胞作为中枢神经系统最丰富的神经胶质细胞和最主要的支持细胞,具有为神经元提供营养支持和保护的作用2。当前大多数研究(尤其是针对突变型SOD1的研究)结果表明,减少每个细胞突变蛋白的表达以及减少表达突变蛋白的细胞数都减弱了ALS 样表型,提示几种非神经元细胞类型可能参与 ALS 的退化过程,包括星形胶质细胞、小胶质细胞和少突胶质细胞3。

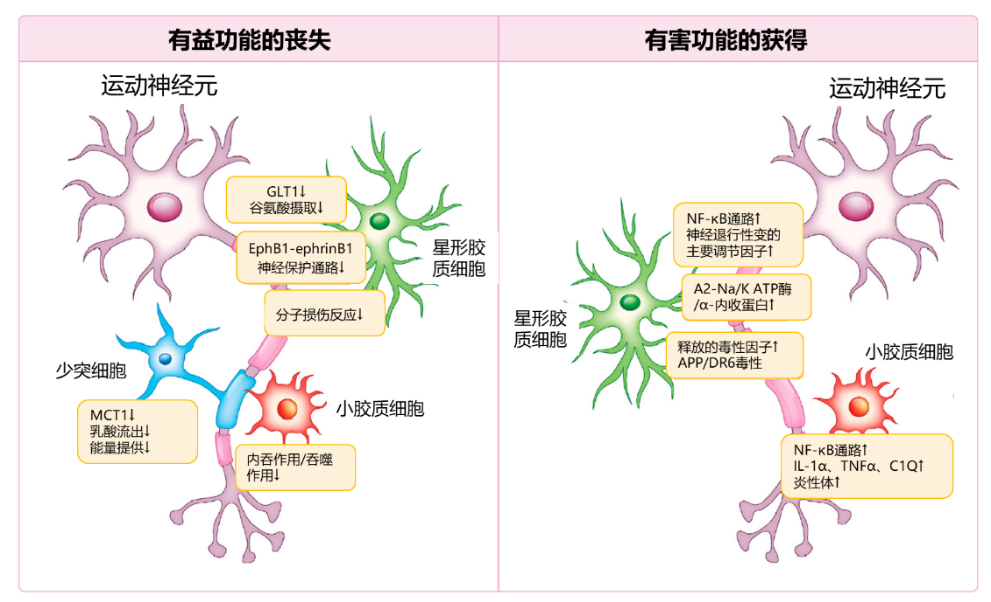

证据表明,非神经元细胞——神经胶质细胞可促进ALS运动神经元的死亡4,从而导致ALS的发生。有两种非相互排斥的机制假说可用来阐述非神经元细胞促进ALS运动神经元死亡的作用,即丧失有益功能和获得有害功能3。

有益功能的丧失源于这样一种观点:疾病过程不一定会杀死非神经元细胞,而是会破坏它们的正常功能(例如,提供营养和神经营养因子、缓冲离子),从而削弱它们对邻近运动神经元的支持/保护作用。有益功能的丧失涉及神经胶质细胞的一系列改变,包括谷氨酸摄取、乳酸外流减少以及分子损伤反应受损,如ALS神经胶质细胞中谷氨酸转运蛋白GLT1和乳酸转运蛋白MCT1水平下降,星形胶质细胞对谷氨酸的摄取能力降低会使运动神经元暴露于慢性兴奋性毒性,而少突胶质细胞流出的乳酸减少会使运动神经元缺乏产生能量的底物,最终导致神经退行性变化。

有害功能的获得在一定程度上是因为免疫细胞和神经胶质细胞可产生神经炎症反应,通过产生活性氧/氮化物、补体成分、细胞因子和趋化因子等进而可能对运动神经元等邻近细胞产生有害影响。如星形胶质细胞释放的淀粉样前体蛋白片段等炎症因子和非炎症因子可参与邻近运动神经元的死亡信号通路。该机制在相关研究中得到了验证:ALS患者死后标本中神经变性区域的形态学和免疫染色改变与激活的小胶质细胞、反应性星形胶质细胞和T细胞浸润相一致;另外在ALS患者和动物模型中都能及早检测到神经炎症特征,这表明非神经元细胞可能通过神经炎症导致运动神经元退化。

图:ALS的非细胞自主发病机制

虽然非细胞自主可导致ALS发病,但 ALS 中非神经元细胞的疾病相关变化可能并非完全由细胞自主产生,而是至少部分依赖运动神经元-胶质细胞串扰。神经元和星形胶质细胞之间错综复杂的通讯连接了细胞内在和外在因素,而这种串扰会受到mSOD1的干扰。需注意的是,在注意到非细胞自主机制的致病作用同时,不可忽略细胞自主机制在ALS发病中的公认作用。目前,该致病机制仍有一些问题待解决,如为什么ALS中神经胶质细胞和免疫细胞的非细胞自主效应会优先影响运动神经元?哪些关键的上游事件启动了对运动神经元的非细胞自主效应?未来,对ALS患者非细胞自主性的进一步研究除了确定非神经元细胞可杀死相邻运动神经元之外,还需探究其是否可以调节运动神经元的退化等。

ALS 发病不是单一因素作用的结果,而是多种因素相互作用、相互影响引起的,这也是迄今为止仍缺乏有效治疗方法的原因之一。ALS的非细胞自主性致病机制在ALS疾病研究中具有重要作用,已经在该疾病的神经病理生物学上得到了重视。期待未来随着非细胞自主致病机制的进一步深入研究,能够发现促进运动神经元的存活和再生等新的ALS治疗模式,帮助ALS患者早日摆脱疾病的困扰。

备注:部分图片来源于网络,如有侵权联系后立即删除

【参考文献】

1. 黄春辉,张在军. 激活AMPK/SIRT1/PGC-1α信号通路调控线粒体能量代谢在肌萎缩性侧索硬化症治疗中的潜力[J]. 中国药理学通报,2022,38(3):325-329.

2. 王雁,易航,廖巧,等. 肌萎缩侧索硬化症发病机制的遗传学研究进展[J]. 中南大学学报(医学版),2020,45(12):1483-1489.

3. Van Harten ACM, Phatnani H, Przedborski S. Non-cell-autonomous pathogenic mechanisms in amyotrophic lateral sclerosis[J]. Trends Neurosci, 2021, 44(8):658-668.

4. 王珊珊,管英俊,陈燕春,等. 星形胶质细胞在肌萎缩脊髓侧索硬化症发病中作用的研究进展[J]. 神经解剖学杂志,2011,27(6):697-700.