罕见病政策研究 | 数智化保障罕见病患者用药的国际现状与中国体系完善展望

中国罕见病联盟

本文探讨通过数智化手段保障中国罕见病患者用药,总结典型国家和地区较为成熟、面向全球、数智化支撑的促进罕见病研究、技术及产品开发和诊疗信息共享平台,分析中国罕见病患者用药面临的挑战,系统梳理中国保障罕见病患者用药的一系列政策。回顾中国为保障罕见病患者用药提供的不同数智化解决方案,建议由国家政府部门及其技术支持机构牵头构建以患者为中心、覆盖全国、集医学研究、药物开发、生产供应、患者寻医问药、支付保障及临床使用监测信息为一体的去中心化罕见病登记、研究和药物开发大数据共享平台,通过数智化手段联动多方主体,实现数据集成分析与国际共享,改善中国罕见病患者的用药可及性。

罕见病的定义没有全球统一标准,因地区而异[1-4]。中国目前对罕见病尚无明确定义,但保守估计,中国约有2000万以上罕见病患者[5]。为促进罕见病研究及药物开发,欧美、日本等国家和地区建立了罕见病药物认定和激励制度。美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,FDA)孤儿药办公室、欧盟药品管理局孤儿药委员会和日本厚生劳动省负责药品监管的独立行政法人综合机构对罕见病药物给予审查和认定。被认定为罕见病药物的,享受税费减免和市场独占等政策[4,6-7]。中国虽也出台了一系列激励罕见病药物研发的政策,但未明确罕见病药物资格认定标准和程序[8]。

截至2024年11月,美国国家罕见病组织(National Organization for Rare Disorders,NORD)建立的罕见病数据库可查询到1万多种罕见病[9],欧盟委员会支持的罕见病平台Orphanet登记的罕见病有6471种[10],日本厚生劳动省指定了341种罕见病[11]。全球批准罕见病药物最多的欧美仅批准了1000余种罕见病药物[6],绝大多数罕见病尚无有效药物。中国2023年底前批准上市的罕见病药物不足200个,仅覆盖了现有两批《罕见病目录》207种罕见病中的不足百种[12-13]。除了无药可医之外,负担不起是另一种困境。2019年开展的中国罕见病患者综合社会调查发现,只有不到2/3需要治疗的被调查患者正在接受治疗,高昂的医药费用是应治未治,甚至治疗中断的主要原因[14]。罕见病具有“诊断难、药物少、负担重”的特点[15],严重影响患者的生存质量及生命尊严,给家庭和社会带来沉重负担和挑战[16]。

随着大数据时代的到来,“数智化”在医疗行业发挥着越来越重要的作用,赋予了促进保障罕见病用药的更多可能性。本文总结了典型国家和地区采用数智化助力罕见病用药的国际实践,分析了中国罕见病用药面临的挑战,系统梳理了中国国家层面出台的保障罕见病用药的相关政策,以及为保障罕见病患者用药提供的数智化解决方案,提出了利用数智化手段保障罕见病用药的建议。

1“数智化”概念

“数智化”一词在中国最早见于2015年北京大学“知本财团”课题组提出的思索引擎课题报告[17],是指数字化与智慧化的融合,综合应用大数据、云计算、区块链、人工智能等数字化技术[18],提高数据效用,激发数据价值。数智化侧重于对数据和信息分析、解释和利用,从中获取见解、指导决策或创新业务模式,能够帮助医疗行业构建标准化、集成化、智能化、移动化、区域化的医疗信息体系[19],不仅能够提升医疗服务效率和质量,也能助力提高包括罕见病在内的各类疾病的诊治水平。一方面,基因测序和人工智能辅助诊断[20-21]等数智化技术极大地提高了罕见病诊断的准确性和诊断效率,为罕见病药物的研发和生产提供了新的思路和方法[22],有助于加速新药研发;另一方面,罕见病注册系统、临床决策支持系统、远程医疗系统等数智化平台,为罕见病研究提供信息,也为罕见病患者提供相关知识和更为便捷的求医问药途径[23]。

2数智化助力罕见病用药的国际实践

欧美和日本等国家和地区较早建立了覆盖不同地区,甚至面向全球,较为成熟的数智化平台,实现了罕见病研究、诊疗技术及产品开发、临床数据和生物样本共享等较为全面的功能,互通性较强,数据库可实现高度共享。

2.1欧洲

欧洲罕见病病例登记平台(European Platform on Rare Disease Registration,EU RD Platform, https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/_en)由欧盟联合研究中心与欧盟委员会卫生和食品安全司共同建立。平台收集和交换欧洲国家数百个罕见病登记机构标准化后的登记数据,通过登记数据目录总览,可实现不同数据库间语义交互操作和数据自动上传的中央元数据存储库、患者匿名工具和在线检索工具等模块,为罕见病研究者、医生、患者和政策制定者提供统一、可检索、可查找的罕见病登记数据。

法国国家健康与医学研究院在欧盟委员会支持下建立的Orphanet数据库(https://www.orpha.net)集合了40多个国家的罕见病大数据,为患者、医生、研发机构等各利益相关方提供系统、全面、综合的高质量罕见病及治疗药物信息,是目前世界上较为权威和丰富的数智化罕见病及治疗药物数据库[24]。数据库负责维护欧洲罕见病命名系统(Orphanet rare disease nomenclature,ORPHAcode),并衍生出罕见病结构化词汇表,用于捕获疾病、基因及其他相关特征间的关系,为罕见病研究和药物开发提供可重复使用的集成数据。数据库还为罕见病患者提供每月两次罕见病研究和药物开发概述电子通讯(OrphaNews),并提供基于疾病名称、临床症状、基因、治疗药物、研发机构、治疗作用、临床试验情况等多种方式的查询功能[25-26]。

欧洲罕见病组织在欧盟委员会的支持下建立了欧洲首个由11个欧洲国家的25个生物样本库组成的欧洲生物样本库网络(EuroBioBank Network, https://www.eurobiobank.org/),这也是欧洲唯一致力于罕见病研究和药物开发的生物样本库网络。目前已储存超过950多种罕见病的生物样本[27]。

2.2美国

美国罕见病数据库(NORD Rare Disease Database, https://rarediseases.org/rare-diseases/)是一个基于已有罕见病信息,支持多个利益相关方合作的综合数据库,可检索到1万余种罕见病,并提供涵盖症状、原因、诊断、治疗、临床试验和支持资源(包括患者权益组织)等内容的报告。NORD的IAMRARE项目(https://rarediseases.org/advancing-research/patient-registry-program/)基于云计算尖端设计,创建具有响应性和自适应性的罕见病自然史跟踪调查系统,可安全、便捷地适配移动设备,允许罕见病患者和组织收集高质量数据,用于系统定义其疾病自然进展,为罕见病研究和转化医学提供信息和指导,推进罕见病药物开发。可视化工具还可为参与者提供实时去标识化数据,实现与其他患者比较,并自动提醒鼓励参与者长期参与随访。

为指导罕见病患者建立高质量的罕见病登记,美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)国家促进转化科学中心(National Center for Advancing Translational Sciences, NCATS)开发了基于“以患者为中心的罕见病治疗开发工具包”的罕见病登记项目(Rare Diseases Registry Program, RaDaR,https://ncats.nih.gov/research/research-activities/RaDaR,前身名为全球罕见病登记数据库),为罕见病患者提供罕见病药物研发动态信息,指导构建罕见病登记系统,收集罕见病患者的人口统计信息,将患者与研发者联系起来,方便罕见病研究者找到有兴趣参与研究的患者[28]。

NCATS罕见病研究办公室建立了NIH罕见病中心(NIH RD-HUB,https://biospecimens.ordr.info.nih. gov),集中储存罕见病生物样本及相关信息[29]。

为支持罕见病药物研发创新与质量提升,美国FDA建立了罕见病治愈加速器数据与分析平台(Rare Disease Cures Accelerator-Data and Analytics Platform,RDCA-DAP,https://rarediseases.org/rdca-dap/)。该平台为标准化的罕见病药物开发综合数据库和分析中心,采用数智化手段集成和共享来自世界各地,包括多种罕见病的临床试验、纵向观察性研究和患者登记数据[30],为罕见病研究和药物开发人员提供临床数据,服务于临床试验设计、终点选择及药物开发[31]。

2.3日本

日本厚生劳动省构建了指定难治性疾病患者数据库和小儿特定慢性病数据库(https://www.mhlw.go. jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078973_00001.html)。数据库整合来自罕见病定点医院、研究机构和患者的临床数据,并与欧美的罕见病数据库连接,用于分析罕见病的流行情况和治疗效果,促进罕见病研究和药物开发[32]。

日本医学研究开发机构(Agency for Medical Research and Development,AMED)支持建立了日本罕见病数据登记系统(Rare Disease Data Registry of Japan,RADDAR-J, https://www.raddarj.org/en/)。该系统构建了适应性较强的框架和国家罕见病登记支持系统,包括临床信息、基因信息及患者个人信息管理3个单元。该系统采用云计算,通过数据识别功能为罕见病患者提供唯一识别ID号,实现了临床、基因和个人情况的信息集成和共享。该系统登记了AMED和厚生劳动省自2017年以来资助的数百个罕见病研究项目,整合来自每个登记研究的信息,以及从基因组和临床信息的协作分析中获得的新发现。在保证数据准确性、可靠性、完整性和可用性的条件下,采用标准化的输入格式和流程,提供集中伦理审查,建立用于存储和管理临床信息、具有较高安全性和稳健性的数据库服务器,最大限度地减少研究者的数据管理负担,使他们能够专注于二次利用平台上综合疾病数据信息[33]。

受厚生劳动省委托,日本国立生物医学创新研究所成立了难治性疾病及免疫基因组学中心。该中心下属的罕见病信息实验室和资源图书馆(https://www. nibiohn.go.jp/en/activities/ disease-resources.html)负责指定难治性疾病数据库的综合临床数据登记、分析,以及与第三方研究者共享信息。通过分析罕见病的全球临床试验数据,整合疾病、药物和靶点基因/通路信息,构建罕见病药物开发数据库(Database of Drug development for Rare Diseases, DDrare, https://ddrare. nibiohn.go.jp/cgi-bin/ disease_who_e.cgi?id=300),开发已有药物的罕见病新适应证。该中心还在厚生劳动省支持下建立了难治性疾病资源库(IntractableDiseaseBank, https://raredis.nibiohn.go.jp/),作为全国约50家难治性疾病定点医院的枢纽,收集和集中存储、管理患者生物标本和样本信息,并与大学、研究机构、企业等罕见病研究者共享,促进罕见病研究和药物开发[34]。

3中国罕见病患者用药面临的挑战

近年来,中国在罕见病用药保障方面取得一定的成效,更多罕见病创新药获批上市和应用于临床,更多地区的罕见病患者可通过自贸区先行试点使用处于临床研究阶段的“救命药”,进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(以下简称“医保报销目录”)的罕见病药物也逐步增多,但中国广大罕见病患者的药物可及仍普遍面临重重困难,具体如下。

(1)诊断困难,延迟有效治疗。罕见病的发病率低,国内多数医疗机构罕见病诊疗能力有待提高[35],诊断耗时较长[36],患者往往需要经历漫长的试错和转院过程才得到诊断,可能错过最佳干预时机,加剧了患者的身心和经济负担,也导致医疗资源的非必要消耗与浪费。

(2)罕见病的基础医学研究仍存在许多空白,企业研发投入动力不足。罕见病致病机制复杂多样,再加上临床资源有限、市场规模小、研发成本高、周期长、成功率低,研发投入风险大、回报少[37]。

全球已知的罕见病有1万多种,已有批准治疗药物或方案的病种不足10%。

(3)卫生体系不完善导致的罕见病用药可及性挑战。首先是“国外有药,国内无药”[37]。部分罕见病药物虽在国外已上市,但尚未在中国完成临床证据收集,无法在较短时间内完成进口注册,国内患者无法与世界同步用上“救命药”。目前中国虽然也建立了“同情用药”制度临时进口临床急需的罕见病用药[38],尝试使临床试验参与者以外的患者能够先行用上可能有效的治疗手段,但仍处于小范围探索阶段。其次是新增罕见病适应证药物仍需要开展罕见病适应证的临床研究[37]。再者,流通、筹资和治理体系存在的问题,以及因此带来的负面激励都可能导致药物短缺或延迟供应。尽管一些罕见病药品已经纳入国家医保报销目录,但因国家医保报销目录未及时在地方落地,以及医保和医疗监管制度协同问题而导致医疗机构采购不及时[35],罕见病用药用量少、价格昂贵、管理成本高,医疗机构采购的积极性并不高[39]。此外,不稳定的用药需求和昂贵的研发投入等也可能导致企业无法满足供应。

(4)经济可及性障碍。越来越多的罕见病药物生产研发企业寄希望于通过高价格回收研发成本,获得丰厚利润。即便中国通过国家价格谈判降低了部分罕见病用药价格,并纳入基本医疗保险,多数患者仍然面临巨大的经济压力。对尚未纳入医保的罕见病用药,患者面临另一种“无药可治”[35,37]。目前,国内已有利用数智化技术聚焦医保外创新药械的多元支付商业模式。如镁信健康推出的“一码直付平台——多元支付专区”,围绕患者找药、用药、支付的全链条,聚合基本医保之外的惠民保、商业医疗保险等多种支付方式,为患者提供包括罕见病用药在内的新特药一站式综合解决方案[40]。但针对罕见病等重大疾病医保外用药的多元支付平台基本上是由企业主导、基于单个病种和以项目为基础的探索。多元支付离不开包括罕见病疾病诊疗、用药、支付保障、金融等多元信息的支撑,因此现有罕见病注册系统和各类平台的信息共享,对多元化支付探索至关重要。

4中国促进罕见病用药相关政策

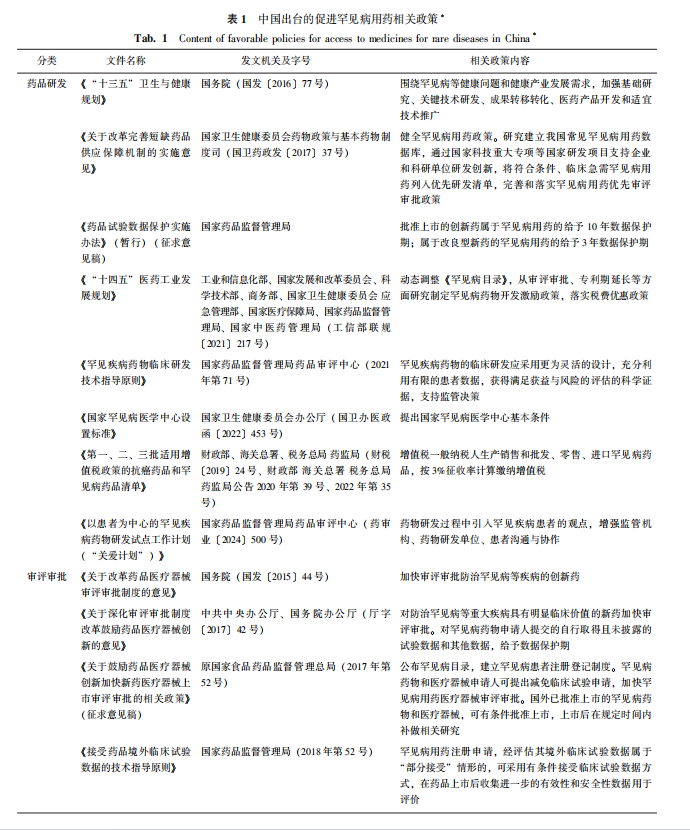

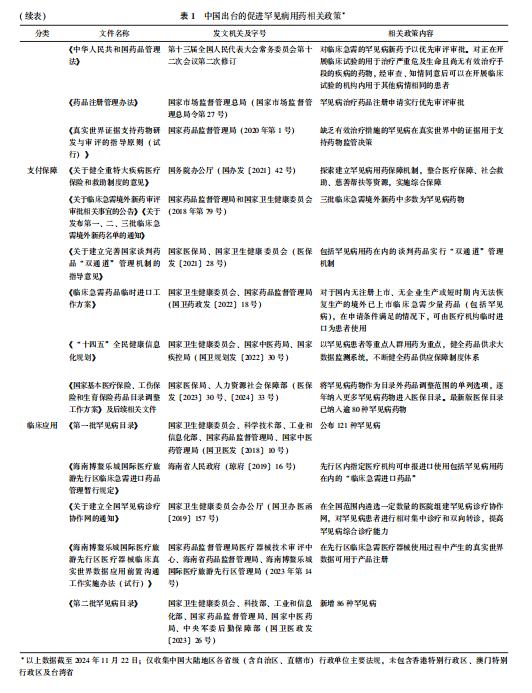

随着政府和社会对罕见病患者健康权的重视和对罕见病用药保障的关注,为解决以上问题,中国出台了一系列覆盖罕见病药物创新研发、临床研究、审评审批、生产供应、支付保障、临床应用等环节,涉及多个主体的政策措施(表1)。

2024年,“数智化”概念首次出现在国家政策文件中,党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》[41]在“发展新质生产力”段落中提到了“数智”一词,体现了数字化与智能化融合发展的数智化已经成为产业共识。在此之前,“数智化”的概念虽还未明确写进促进罕见病用药的相关政策,但已有一些与数智化相关的技术(如人工智能、远程医疗、数字管理)在多项罕见病用药研发指导原则和审评审批政策中体现。《罕见疾病药物开发中疾病自然史研究指导原则》[42]倡导在药物研发初期运用数字技术开展临床调研与疾病自然史研究;《以患者为中心的药物临床试验设计技术指导原则(试行)》[43]鼓励采用数字化和人工智能技术优化药物临床试验设计;《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》[44]强调利用数字技术提高罕见病药物的研发效率与审评审批速度,并倡导利用大数据和真实世界证据支持临床研发,推动中国罕见病药物研发与诊疗水平的全面提升。

5数智化助力罕见病用药的国内实践

除了国家层面出台政策措施,国内建立了多个基于数智化技术设计、综合应用大数据的信息平台,将罕见病研究方、药品研发供应方、医疗服务提供方和患者联系起来,对集成化的数据和信息系统分析、解释和利用,从而提高临床研究数据应用效用和激发数据价值,提高诊疗效率和质量,支持药物研发,方便患者就医,共享药物信息,构建标准化、集成化、智能化、移动化、区域化的罕见病及治疗药物信息体系和生物样本库等,从不同角度促进中国罕见病的诊疗水平提升和用药保障改善。以下为国内建立较早、发展较快的罕见病数智化平台。

5.1中国罕见病诊疗服务信息系统

2019年,中国国家卫生健康委员会在全国范围内遴选、组建了全国罕见病诊疗协作网(截至2024年底已扩展到419家医院),并要求协作网医院报送2015年以来接诊的罕见病病例门诊诊断和住院病案首页信息。国家卫生健康委员会建立了中国罕见病诊疗服务信息直报系统(https://zhibao.nrdrs.org.cn/app/rare/login.html),采用统一大数据采集标准接口对接协作网医院的医院信息系统(hospital information system, HIS)。协作网医院的医师在HIS填报电子版《罕见病诊疗登记卡》,通过HIS与中国罕见病诊疗服务信息直报系统接口上传至国家卫生健康委员会。

5.2中国国家罕见病注册系统

中国国家罕见病注册系统由北京协和医院牵头建立,覆盖全国、多机构联合、多病种的罕见病临床研究在线注册平台。依托全国罕见病诊疗协作网,综合运用大数据技术,为罕见病相关研究,特别是多中心研究,提供标准化信息收集和管理等技术支持。注册系统制定统一的罕见病注册标准和规范,联合全国罕见病临床研究的优势单位,在全国范围内开展患病率相对较高、疾病危害较大的罕见病注册研究,建设了基因组学数据库和多中心样本库。该系统快速积累病例数量,全面采集疾病相关信息,搭建医药产业、医生(研究者)和患者之间沟通桥梁的有效方式。不仅推动了罕见病相关基础研究丰富和深化,还为企业进行药物研发提供临床试验的人群基础,也为罕见病药物上市应用后的真实世界安全性和有效性提供监测支持[5,23,45],实现了数智医疗指导决策、创新药品研发业务模式的特点。截至2024年12月,该系统注册了214种/类罕见病,纳入近10万例罕见病病例。该系统目前尚未开放给罕见病患者。

5.3四川大学华西医院罕见病服务平台

依托微信与官网两大载体建立四川大学华西医院罕见病服务平台,通过集约患者、专家、科研平台等方式,开展罕见病诊疗服务。针对罕见病诊疗服务不连续问题,应用智慧化院际网格联动机制,整合全院医教研资源,建立罕见病诊疗与研究中心,为西南乃至全国罕见病患者提供多学科、多院际的在线诊疗服务和持续健康监测,体现了数智化技术的移动化、区域化特征。该中心利用“互联网+医疗资源”,为各种来源的罕见病患者提供线上申请与线下申请入院诊疗两种绿色通道,快速获得在线问诊、远程会诊、多学科专家团队会诊,以及入院诊治、药品信息查询、患者教育等服务[46]。

5.4广东短缺药品资讯平台

在广东省卫生健康委员会药物管理与药物治疗学委员会和广东省药学会的指导下,由南方医科大学南方医院设计开发,是一个罕见病便民智能信息化应用程序。该平台利用数智化集成手段,整合了罕见病用药及“港澳药械通”两大模块,不仅能查询到广东省内30家医疗机构和35家连锁药店的罕见病药品库存情况,能获取200多位罕见病医学专家的诊疗专长及部分正在开展的罕见病临床试验信息,还能查询到符合“港澳药械通”政策引进的药品、医疗器械的相关信息及其进口使用医疗机构的介绍。从信息通畅维度保障罕见病患者寻医用药可及性,切实解决罕见病用药“最后一公里”的长期壁垒。通过数智化云计算能力实时监测和预警罕见病药品库存信息,组织协作药店高效协调和快速联动处置,实现罕见病药物的供应保障[47]。该平台全面覆盖广东省,并逐步向全国扩展,但是协作医疗机构及其上报的信息仍局限于广东省内。

5.5海南博鳌乐城阿里健康罕见病全球药物信息平台

海南博鳌乐城罕见病临床医学中心与阿里健康合作搭建,线上线下一体化。依托阿里健康在互联网技术、人工智能、云计算等领域的数智化能力,以及海南博鳌乐城罕见病临床医学中心在药品资源、诊疗服务、专家等方面的优势,利用“互联网+医药”创新模式整合全球罕见病药物信息,为患者提供全面的罕见病药物查询、购药指南,特别是协助罕见病患者获得境外创新药物。该平台还与国内外知名药企建立合作关系,依托海南临床急需进口药械特许政策管理特许政策,打破“国外有药、国内无药”的困境[48]。该平台还同步宣传“乐城全球特药险”和部分省份惠民保,将药品与医保相结合,减轻患者家庭负担[49]。特许进口药品的应用范围限在海南地区的定点医疗机构。

6中国体系完善展望

尽管中国采用数智化技术促进保障罕见病用药取得了一定成效,但各地方和各项目建立的罕见病平台只有实现流行病学、诊断和治疗、用药和供应、支付和保障、患者管理信息的整合,覆盖全国,且医院、医生、患者和研究开发者、生产供应者、多元支付保障计划共享和互通,才能高效服务于患者就医问药、基础及临床研究,以及临床真实世界应用的安全性和有效性监测,保证生产供应端与医疗服务端之间顺畅的信息流、物流和资金流。未来可从以下几方面借鉴欧美和日本建立的较为成熟的地区及全球罕见病数智化平台的经验,实现罕见病研究、技术及产品开发和诊疗信息共享等较为全面的功能。

(1)提升平台层级,由国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局等国家政府部门及其技术支持机构牵头构建国家罕见病研究和诊疗信息、生物样本和药物开发信息大数据共享平台。欧美和日本建立的罕见病相关数据库都是国家和地区政府部门及其技术支持机构组织建立的,具有鲜明的集中性和共享性特征。虽然由国家卫生健康委员会建立了中国罕见病诊疗服务信息直报系统,但截至2024年底仅收集了不足百万例罕见病病例,上报资料在二次研究、大数据集成分析、共享和交换等方面有待进一步完善。中国国家罕见病注册系统也有待不断扩展和完善,纳入全国所有相关研究,并实现国际共享和交换。其他依托特定医疗机构和特定省份区域的相关平台有待制定统一的数据标准和格式,实现不同系统间的数据交换、集成和共享,消除数据“孤岛”效应,逐步整合到上述两个国家系统中,并基于区块链技术构筑面向患者、医疗人员、研发机构的,覆盖全国和去中心化的罕见病研究和诊疗信息、生物样本和药物开发信息大数据共享平台。平台应配备高效检索系统,支持基于疾病名称、临床症状、基因序列等多种维度的查询,以便用户迅速锁定所需药物信息,为患者的药物治疗选择与医生的临床决策提供有力支撑。

(2)强化信息更新机制,确保平台权威性与准确性。为维持罕见病药品信息的准确性与权威性,必须构建一套严谨的信息审核与更新流程。大数据抓取和集合全国各罕见病专业学组的临床经验和临床发现,海量的信息处理可依赖云计算及人工智能算法进行快速审核,剔除过时或错误信息,不断更新国际国内最新的研究成果与药物数据,提升数智化平台信息的权威性与准确性,以增强患者和医疗人员对平台的信赖度,促进药物的合理应用。

(3)深化合作与宣传,推动信息共享与社会认知。积极寻求与政府、医疗机构及制药企业的合作,协同推进罕见病药物的研发、生产及政策制定,如罕见病药物保障政策等。利用平台发布罕见病相关新闻、报道及研究进展,提升公众对罕见病的认知度,激发社会对罕见病患者的关注与支持,可开发移动应用和小程序,方便随时随地获取信息。基于大数据分析的智能推荐系统,可以为患者和医疗专业人士提供个性化的信息推荐和匹配服务,更有效地开展患者教育与宣传活动,增强患者对疾病及用药知识的了解,提升其自我管理能力,提升药物可及性。加强与欧美和日本已建立的国家平台的合作与信息共享,将有助于提高中国对罕见病的认识,促进早期诊断治疗,建立诊疗标准和指南,优化诊疗流程,提升诊疗水平。国际合作还可为国内患者获取更多的国际多中心临床试验机会和国际前沿研究成果,促进国内罕见病药物研发。

综上,构建以罕见病患者为中心,覆盖全国和集患者就医、诊疗,医学研究,药物开发、生产供应、支付保障及临床使用监测信息为一体的罕见病动态管理平台,采用数智化手段联动患者、医务人员、医疗机构、医学研究机构、药物开发、生产供应企业及药品监管机构,将有效助力改善中国罕见病患者的用药可及性。

作者贡献:赵琪、付祎涵参与选题、文献检索和分析、论文构思和撰写;孙静参与选题、论文构思及修改完善。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

参考文献

[1]Rare Diseases International. Operational description of rare diseases-core definition[EB/OL]. (2023-01-27) [2024-12-7]. https://www.rarediseasesinternational.org/description-for-rd/#coredefinition1.

[2]European Union. Decision No 1295/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 1999 adopting a programme of Community action on rare diseases within the framework for action in the field of public health (1999 to 2003) [EB/OL]. (1999-04-29)[2024-12-11]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=CELEX%3A31999D1295&qid=1733564032810.

[3]U.S.GovInfo. Rare Diseases Act of 2002[EB/OL]. https://www.govinfo.gov/content/ pkg/BILLS-107hr4013enr/pdf/BILLS-107hr4013enr.pdf.

[4]日本厚生劳动省. 希少疾病用医薬品等の指定に関する取扱いについて」の一部修正について(A portion of the amendment pertains to the disposal of designated medications for rare diseases)[EB/OL]. (2024-08-30) [2024-12-09]. https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001285832.pdf.

[5]郭健,吕浩涵,李杰,等.中国国家罕见病注册系统架构和数据质量控制及管理流程[J].中国数字医学,2021,16(1):17-22.

[6]European Medicines Agency. Orphan designation: overview[EB/OL]. (2024-06-16) [2024-11-22].https://www.ema.europa.eu/en/hman-regulatory-overview/orphan-designation-overview.

[7]U.S. Food and Drug Administration. Designating an orphan product: drugs and biological products[EB/OL]. (2024-08-12) [2024-11-22]. https://www.fda.gov/industry/medical-products-rare-diseases-and-conditions/designating-orphan-product-drugs-and-biological-products.

[8]马美英,赵晓佩,胡一琳,等.美国、欧盟和日本罕见病药品资格认定标准及程序分析[J].医学与社会,2024,37(11):130-137.

[9]National Organization for Rare Disorders. List of rare diseases|A-Z database[EB/OL]. (2024-04-30)[2024-11-22].https://rarediseases.org/ rare-diseases/?starts_with=Showingtall+diseases.

[10]Orphanet. Medicinal products for rare diseases in Europe[EB/OL]. (2024-06-12) [2024-11-20].https://www.orpha.net/pdfs/orphacom/cahiers/docs/GB/Medicinal_products_for_rare_diseases_in_Europe.pdf.

[11]日本厚生劳动省. 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病一覧(The list of designated rare diseases as stipulated in Article 5, Paragraph 1 of the Act on Medical Care and Other Support for Patients with Rare Diseases)[EB/OL]. (2024-04-30) [2024-12-09]. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 0000084783.html.

[12]刘清扬,刘鑫,王少红,等.基于《第一批罕见病目录》的罕见病药物可及性研究[J].协和医学杂志,2023,14(6):1208-1216.

[13]刘清扬,刘鑫,左玮,等.基于《第二批罕见病目录》的罕见病药物目录和药物可及性研究[J].罕见病研究,2024,3(2):195-201.

[14]张抒扬,董咚. 2020中国罕见病综合社会调研[M]. 北京:人民卫生出版社,2020.

[15]张波. 刊首语[J]. 罕见病研究,2024,3(2):149-150.

[16]Schieppati A, Henter JI, Daina E, et al. Why rare diseases are an important medical and social issue[J]. Lancet, 2008, 371(9629):2039-2041.

[17]郭宇,张传洋,于文倩,等. 元宇宙视域下数智化医疗信息应用服务模式研究[J]. 现代情报,2022,42(12):117-126.

[18]王艳军,郑建中,张爱莲,等. 我国区域医疗信息化研究领域中研究热点与主流知识群的分析[J]. 中华医学科研管理杂志,2016,29(2):144-151.

[19]陈剑,黄朔,刘运辉. 从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理[J]. 管理世界,2020,36(2):117-128,222.

[20]顾坚磊,江建平,田园,等. 人工智能技术的应用:罕见病临床决策系统的需求、现状与挑战[J]. 第二军医大学学报,2018,39(8):819-825.

[21]Wojtara M, Rana E, Rahman T, et al. Artificial intelligence in rare disease diagnosis and treatment[J]. Clin Transl Sci, 2023, 16(11):2106-2111.

[22]崔欢欢,唐凌,崔灿,等.在罕见病药物临床研发中应用去中心化临床试验的考虑[J].罕见病研究,2024,3(2):175-180.

[23]郭健,刘鹏,荆志成,等.中国国家罕见病注册系统建设及应用[J].罕见病研究,2022,1(1):7-12.

[24]张爱丽,肖亦爽,李静,等.基于Orphanet数据库对我国罕见病神经系统表现分类的研究[J].实用医学杂志,2018,34(4):600-603,617.

[25]郑帅,田国祥,韩迪迪,等.Orphanet数据库架构及数据获取方法与流程[J].中国循证心血管医学杂志,2020,12(6):651-654.

[26]朱成. Orphanet:人类最全的罕见病知识库[EB/OL]. (2017-11-27)[2024-11-22]. https://www.jianshu.com/p/ecda3ebc518a.

[27]EuroBioBank. About the EuroBioBank network[EB/OL]. (2018-06-16)[2024-12-11]. https ://www.eurobiobank.org/.

[28]National Institutes of Health. Global rare diseases patient registry and data repository (GRDR) notice and request for information (RFI)[EB/OL]. (2012-02-10) [2024-12-07]. https://www.federalregister.gov/documents/2012/02/10/2012-3155/ global-rare-diseases-patient-registry-and-data-repository-grdr-notice-and-request-for-information.

[29]Graham CE, Molster C, Baynam G, et al. Current trends in biobanking for rare diseases: a review[J]. J Biorepository Sci Appl Med, 2014, 2:49-61.

[30]Rare Disease Cures Accelerator-Data and Analytics Platform. The data and analytics platform[EB/OL]. (2024-12-09) [2024-12-11]. https://c-path.org/program/rare-disease -cures-accelerators-data-and-analytics-platform/.

[31]U.S. Food and Drug Administration. Rare disease cures accelerator[EB/OL]. (2022-05-16) [2024-11-13].https://www.fda.gov/drugs/science-and-research-drugs/ rare-disease-cures-accelerator.

[32]日本厚生劳动省. 指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの第三者提供に関するホームページ(A third-party provided website concerning data of patients with designated intractable diseases and data of children with specified chronic diseases )[EB/OL]. (2022-08-15) [2024-12-11]. https://www.mhlw.go.jp/stf/ nanbyou_teikyo.html.

[33]Furusawa Y, Yamaguchi I, Yagishita N, et al. National platform for Rare Diseases Data Registry of Japan[J]. Learn Health Syst, 2019, 3(3):e10080.

[34]Center for Intractable Diseases and ImmunoGenomics. Future medical care for intractable diseases, cancer, and infectious diseases pioneered by ImmunoGenomics[EB/OL]. (2024-09-06) [2024-12-11]. https://cidig.nibiohn.go.jp/index_e.html.

[35]朱坤.中国罕见病保障机制:现状、挑战与建议[J].卫生经济研究,2024,41(1):23-28.

[36]The Lancet. Hope for rare diseases[J]. Lancet, 2024,404(10464):1701.

[37]黄如方,邵文斌. 中国罕见病药物可及性报告(2019)[EB/OL]. (2020-04-02) [2024-11-13]. http://www.cord.org.cn/companyfile/17.html.

[38]左玮,张波,张抒扬.罕见病用药保障现状与挑战[J].罕见病研究,2024,3(2):155-163.

[39]任俊名,徐陆欣怡,何雪,等.国家谈判罕见病药品的采购情况及可负担性分析[J].世界临床药物,2023,44(6):661-667.

[40]周程祎. 镁信健康一码直付平台上新“多元支付专区”,推动创新药落地[EB/OL]. (2024-11-08) [2024-11-18]. https://www.jfdaily.com/staticsg/res/html/web/ newsDetail.html?id=816663&v=1.4&sid=67.

[41]中华人民共和国中央人民政府.中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定[EB/OL]. (2024-07-21) [2024-11-18]. https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963770.htm.

[42]国家药品监督管理局药品审评中心. 罕见疾病药物开发中疾病自然史研究指导原则[EB/OL]. (2023-07-27) [2024-11-18]. https://www.cde.org.cn/main/news/ viewInfoCommon/beef37b41b0a2d10b72ba1465a7a19e1.

[43]国家药品监督管理局药品审评中心. 以患者为中心的药物临床试验设计技术指导原则(试行)[EB/OL]. (2023-07-27) [2024-11-18]. https://www.cde.org.cn/main/news/ viewInfoCommon/42c008e28f7004cd19b73949142380bd.

[44]国家药品监督管理局药品审评中心. 药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)[EB/OL].(2023-03-31) [2024-11-18]. https://www.cde.org.cn/main/news/ viewInfoCommon/ace377c025ad4f2bbf94790673b2646e.

[45]Guo J, Liu P, Chen L, et al. National Rare Diseases Registry System (NRDRS): China's first nation-wide rare diseases demographic analyses[J]. Orphanet J Rare Dis, 2021, 16(1):515.

[46]李景宇,陈一龙,龚力,等.中国罕见病诊后医疗服务困境和智慧医疗助力对策分析[J].华西医学,2022,37(1):92-96.

[47]赵博欣,雷明,陈孝,等.罕见病寻医找药多功能智慧化药学服务平台的建立与应用[J].医药导报,2024,43(6):891-894.

[48]张蓝飞. 海南“先行先试”显成果孤儿药可及性大提速[N].医药经济报,2021-07-26(001).

[49]陈子仪,何颖,黄大林.在“罕见”中看见“乐城方案”[N].海南日报,2023-08-08(A02).