专家笔谈 | 数智化技术在罕见病患者院外管理阶段的应用现状

中国罕见病联盟

目的从宏观管理层面系统梳理数智化技术在罕见病患者院外管理阶段的应用现状,分析存在的不足与挑战,以期为数智化驱动罕见病患者院外管理模式的发展和优化提供参考与建议。方法采用主题词和自由词结合的方式,围绕“罕见病、患者管理、院外管理、社区管理、数智化、大数据、远程医疗”等词汇设计检索式,计算机检索PubMed、ScienceDirect、Web of Science、中国知网、万方数据知识服务平台、维普中文科技期刊数据库建库至2024年7月所有数智化技术在罕见病患者院外管理阶段应用的相关文献,提取第一作者、国家和地区、发表时间、研究对象、数智化技术类型和应用效果等关键信息进行汇总分析。 结果本研究共纳入13篇文献,来自8个国家和地区,涉及的数智化技术包括互联网信息平台、可穿戴设备、远程医疗管理平台和电子健康数据库。数智化技术的应用人群包括罕见病患者、患者照护人员和专业医护人员。各技术在不同人群中的应用效果良好,互联网信息平台可帮助患者及其照护人员了解更多疾病知识,提高自我管理能力;可穿戴设备可实时监测患者健康状况、预警紧急事件;远程医疗管理平台可优化医疗资源分配、加强医患沟通;电子健康数据库可促进院内外数据互联互通,通过数据共享来提高决策准确性。结论数智化技术在罕见病患者院外管理中的应用已显示出积极效果。未来需进一步围绕精确性、即时性、适用性和隐私保护等方面的不足和挑战进行优化,并与“患者-社区-医院”三位一体管理体系融合,更好地发挥数智化技术的优越性,提高患者院外管理的效率和质量。

罕见病是发病率或患病率极低的一组疾病,其中约80%为遗传病,在生命早期即出现症状,且终身受累[1];同时,罕见病预后极差,30%在儿童期发病的罕见病患者预期寿命低于15岁[2]。因此,罕见病患者通常需要接受长期,甚至终生的健康干预和管理。调查发现,近50%的罕见病患者在确诊后一年内会频繁返回医院接受治疗或健康干预,超过10%的患者往返次数可达20次以上[3],由此给患者带来沉重的经济负担。

院外管理是指患者离开医院后,在社区或家庭接受以健康为核心的,包括预防、诊断、治疗、康复、健康教育和健康促进等在内的全周期服务,旨在为患者提供持续的关怀与照护[4-5]。有效的院外管理不仅能使患者在家庭或社区获得基本医疗服务、心理疏导和社会支持[6],还能减少患者往返医疗机构过程中的舟车劳顿[7]和经济支出,降低患者和家庭的经济负担[8],提高治疗依从性。此外,疾病的特殊性也使罕见病患者比常见病患者需要更频繁、更及时的院外病情监测、用药指导、康复支持和心理干预[9]。然而,传统的院外管理模式和技术存在明显的局限性[10]。资源分配不均、管理成本高昂、信息采集滞后、信息传递不畅、技术标准不统一、患者自我管理能力不足等问题严重制约了罕见病患者院外管理的实施和发展[11],亟需新的模式和技术来改善现状。

数智化技术是大数据技术和人工智能技术的结合[12],能根据不同的应用场景和技术发展阶段,实现从基础数据采集到高级决策支持的全过程应用,并灵活适应信息高效传递、资源合理配置、数据安全共享和决策智能生成等多样需求,有助于提升医疗服务的质量和效率[13]。当前,已有研究者将数智化技术应用于罕见病患者的院外管理,例如,使用可穿戴设备实现患者生命体征的远程实时监测和预警;使用互联网信息平台助力患者信息互通,实现远程诊疗和用药指导,患者足不出户,即可获得专科医院的诊疗服务。然而,目前的探索应用距离大规模推广仍存在较大差距,且缺乏对数智化技术辅助患者院外管理的应用场景、应用案例和应用效果的系统化归纳总结。因此,本研究使用范围综述的方法,总结归纳数智化技术在罕见病患者院外管理阶段的常见应用、应用方式及应用效果,探讨数智化驱动的罕见病患者院外管理存在的优势和不足,以期为罕见病患者院外管理的发展和优化提供参考和建议。

1资料与方法

1.1检索策略

采用主题词和自由词结合的方式,计算机检索了PubMed、ScienceDirect、Web of Science、中国知网、万方数据知识服务平台、维普中文科技期刊数据库6个数据库自建库至2024年7月所有数智化技术在罕见病患者院外管理阶段应用的相关文献。检索范围为主题词、标题、摘要及关键词。检索式围绕“罕见病、患者管理、院外管理、社区管理、数智化、大数据、远程医疗”等词汇进行设计。

1.2文献纳入和排除标准

纳入标准:①研究领域为罕见病;②研究范围为针对罕见病患者院外管理阶段的研究;③研究内容涉及数智化医疗技术的运用。排除标准:①非中、英文文献;②文献类型为综述、会议摘要;③重复发表的文献;④无法获取全文的文献。

1.3文献筛选和数据提取

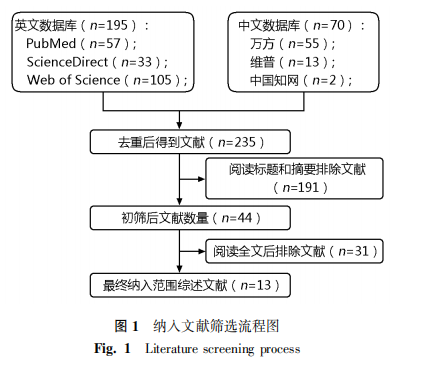

由两名经过培训的研究者进行文献筛选和信息提取。首先,将文献导入Zotero文献管理器中去重,并根据阅读文献标题和摘要排除不符合标准的文献,完成初筛;其次,结合纳入和排除标准,对剩余的文献进行全文阅读,完成复筛并确定最终纳入研究的文献。对意见不一致的文献由第三位研究者独立评价后共同讨论决定是否纳入。从文献中提取的信息包括:第一作者、发表时间、国家和地区、研究对象、数智化技术类型和应用效果。采用定性分析方法对提取的信息进行汇总分析。文献详细筛选流程如图1所示。

2结果

2.1纳入文献基本情况

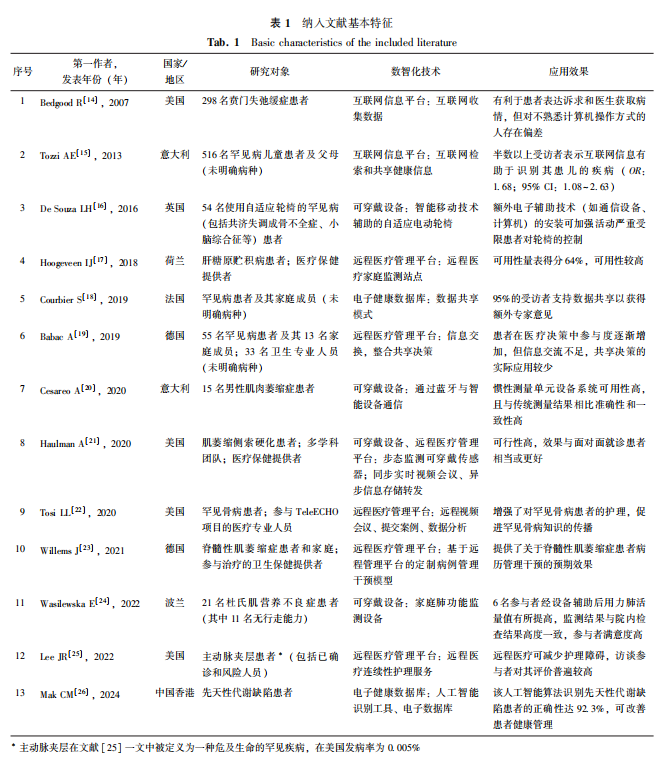

表1为纳入文献的基本特征。本研究共纳入13篇文献[14-26],发表于2007—2024年,来自8个国家/地区。涉及的数智化技术包括:互联网信息平台(2篇)[14-15]、可穿戴设备(4篇)[16,20-21,24]、远程医疗管理平台(6篇)[17,19,21-23,25]、电子健康数据库(2篇)[18,26]。

2.2用于患者院外管理的数智化技术

本文分析了4种用于罕见病患者院外管理的数智化技术,具体如下:①互联网信息平台(n=2)[14-15]。包括医疗机构利用互联网平台收集、分析患者数据;患者通过互联网检索信息辅助自身疾病识别与健康决策。②可穿戴设备(n=4)[16,20-21,24]。包括智能移动技术辅助的自适应轮椅、蓝牙连接式非侵入监测设备、步态监测传感器、家庭肺功能监测设备。③远程医疗管理平台(n=6)[17,19,21-23,25]。包括患者居家监测站点和大数据随访干预平台,并可支持多端访问,监测结果即时反馈至医护人员。具体管理方式包括同步实时视频会议、异步信息存档和定制病例管理模型。 ④电子健康数据库(n=2)[18,26]。医疗机构对电子数据库的应用主要包括通过电子数据库准确提取患者信息、筛查目标患者,并与多方共享数据。

2.3院外管理过程中数智化技术的应用人群

在院外管理过程中,数智化技术的应用人群包括3类:①罕见病患者(n=12)[14,16-26],研究纳入的罕见病患者覆盖未成年、成年及老年3个阶段,均在研究初期回归社区生活并具备一定的自主生活能力。主要关注患者院外管理初期(医院-家庭过渡期)和长期护理阶段的效果。应用的数智化技术包括可穿戴设备和远程医疗管理平台,可有效解决返回医院就诊成本高、治疗等待时间长等问题,并通过实时监测帮助患者及时了解疾病进展,明确诊疗需求,提升健康管理效率。②罕见病患者照护人员(n=4)[15,18-19,23],多为患者家庭成员,主要应用电子健康数据库和互联网信息平台,帮助他们更精准、便捷地获取疾病信息,改善照护质量;并利用信息平台交流分享照护经验,获得情感支持,从技术和心理两方面同时优化患者照护服务。③专业医护人员(n=3)[19,21-22],包括全科医生和专科医生,主要应用远程医疗管理平台和互联网信息平台等,提高医护人员对罕见病患者筛查诊断准确性,优化患者管理流程,扩大服务范围,解决医患间信息交流不畅的问题。

2.4数智化技术在罕见病患者院外管理中的应用方向

数智化技术在罕见病患者院外管理阶段的应用包括4个方向:①决策整合(n=2)[19,22]。研究发现,利用数智化技术将患者自身决策与医生决策有效整合,并实现远程专家讨论,更有助于制订以患者为中心的院外照护方案。②信息共享(n=4)[14-15,18,26]。主要包括互联网信息平台(n=2)[14-15]和数据库信息共享(n=2)[18,26]。利用互联网平台,患者和家属可以了解更多疾病信息,从自觉性出发提升疾病管理能力。通过电子健康数据库,实现院内、外数据的互联互通,促进多学科医疗团队合作,为患者提供更全面的管理方案。③远程患者监护(n=6)[16-17,20-21,24-25]。利用可穿戴设备和便携式家庭监护仪实时、持续追踪患者健康状况,可早期识别疾病、评估机体功能、预警呼吸暂停等紧急事件、监测各项生命指标、并控制饮食和提醒服药。④个性化健康管理(n=1)[23]。依托于远程医疗管理平台的定制化病例干预模型,综合分析患者生活方式和临床数据,量身打造治疗和管理方案,提升患者护理质量。

3讨论

本研究从宏观管理层面系统梳理了当前应用于罕见病患者院外管理的数智化技术,与传统管理模式相比,在患者组织协调、信息采集管理、医患交流互动等方面均显示出良好的应用效果。应用数智化技术能显著提高管理效率,改善患者及家属的生活品质,增强获得感。此外,数智化院外管理技术的应用很好地解决了中国罕见病诊疗照护资源分布不均衡的现状,推动罕见病患者院外管理服务向基层卫生服务机构、社区进行延伸,提高了服务的可及性。

然而,数智化院外管理技术在应用过程中仍存在一些不足和挑战,具体如下:①精确性和即时性仍有提升空间[16-17,20-21,24]。目前学界对可穿戴设备精确度和远程医疗管理平台即时性的标准仍存在争议,主要争论点是网络和信息传输延时带来的患者信息轻微滞后是否会影响医生的诊疗决策,进而对患者生命安全造成危害[27]。②患者适用性较低[14]。不同年龄的罕见病患者对数智化技术的接受度和应用熟练度不同,青年患者对新技术更加熟悉和适应,儿童患者则需在监护人帮助下使用,对于老年患者,由于不熟悉或不了解使其对新技术明显排斥或拒绝。这些现象违背了应用数智化技术为患者带来便捷的初衷。③患者隐私保护力度需要加强[15,18,26]。数智化技术的广泛应用和患者信息的高度共享增加了患者隐私的泄露风险,也间接增加了患者对新技术的抵触。因此,笔者认为,未来数智化技术还需在以下方面进行优化:①进一步扩大应用范围。在使用中更系统地评价技术的精确性和即时性,尝试使用5G等新技术降低数据传输延时,提高数智化院外管理技术的稳定性和可靠性;②增加适老化设计。开发适合老年人使用的数智化设备和应用程序,简化操作流程,将数智化技术融入日常用品中[28],如床垫、鞋等,减少患者主观操作的负担;③提高信息数据保护水平[29]。利用数据脱敏、双向加密、区块链等技术[30],多维度保护患者隐私,在确保数据安全的前提下开展共享应用。

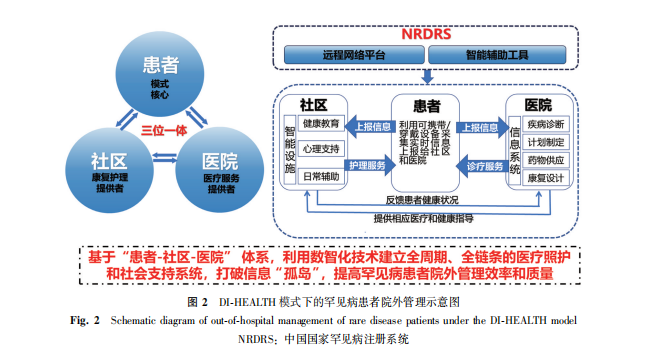

为了更好地体现技术的优越性,在制度层面也需要进一步优化罕见病患者院外管理模式。本文充分借鉴慢性病管理经验[31],提出构建数智化驱动的面向罕见病“患者-社区-医院”三位一体的全周期医疗照护服务模式,即以数智化技术为驱动,以信息平台为核心,通过整合多层级医院与多种类技术,为罕见病患者提供可及,可负担的防、诊、治、康全周期医疗照护服务的罕见病分级诊疗理论框架。根据所含元素名称的组合,将该框架命名为DI-HEALTH模式(Digital

Intelligence-driven, multilevel hospital, accessible, affordable, collaboration, full-cycle health care),DI-HEALTH模式下的罕见病患者院外管理如图2所示。在DI-HEALTH模式下,罕见病患者的健康是所有工作的出发点和落脚点,利用可携带/穿戴等便携设备对患者生命体征、重要机能指标和主观感受等信息进行实时采集和上报。社区为患者提供必要的健康教育、心理支持、日常生活的辅助服务,以促进患者间的交流互助;为了解决社区能力不足的问题,更多的数智化技术应部署在社区层面。医院提供专业的诊疗服务,包括疾病诊断、治疗计划制订、特殊药物供应、康复方案设计等。最后,在患者、社区和医院间运用数智化技术建立集成健康管理系统,实现患者可携带/穿戴设备、社区智能设施和医院信息系统之间的交互操作和信息数据的即时收集、分析和互联共享。2016年,北京协和医院牵头建立中国国家罕见病注册系统(National Rare Diseases Registry System of China,NRDRS),该系统是基于互联网的在线信息采集、存储与管理平台,通过搭载多类智能工具,实现罕见病患者的远程随访与健康管理、在线多中心多学科会诊、远程用药指导、健康教育等多种功能。笔者认为,可以将NRDRS系统作为患者、社区和医院间的集成健康管理系统,并以其远程网络设备和移动设备为触手,连接基层社区及乡镇的卫生服务机构和患者,建立全周期、全链条的医疗照护和社会支持系统,打破信息“孤岛”,提高罕见病患者院外管理效率和质量[32]。

本研究仍存在以下局限性:①受限于文献数据库的权限,本研究只针对常见的数据库进行检索,且未纳入使用中、英文之外的其他语种文献;②“罕见病”不是一个医学概念,不同国家和地区对罕见病的定义在很大程度上受到当地社会经济发展水平的影响,因此,目前尚没有一个全球普遍接受的罕见病定义。本研究以“罕见病”作为一个整体概念进行文献检索,可能涵盖了不同国家、地区或组织认定的罕见疾病(如主动脉夹层[33]),也可能存在部分病种的遗漏。而使用不同类型的罕见病判定标准均不能避免出现遗漏现象。③本研究只在宏观管理层面探讨了数智化技术在罕见病患者院外管理中的应用现状,包括患者组织协调、信息采集管理、医患交流互动等方面,并未针对不同病种患者具体需求的干预效果进行剖析。这也是本研究以“罕见病”为整体概念进行文献检索的原因之一。未来聚焦单病种罕见病患者院外管理模式和实施效果的研究,将围绕单病种罕见病定义制订检索策略。

综上,数智化技术应被积极引入患者院外管理来改善患者预后,提高生活质量。随着《“健康中国2030”规划纲要》的实施和医疗大数据应用体系的建设[34],利用数智化医疗技术,有助于构建一个以罕见病患者为主体,以社区服务为核心,以医院决策为依托的院外管理体系[35],为罕见病患者提供更加公平可及、系统连续、精准灵活的健康管理服务;同时,也期待通过跨学科和国际化合作,进一步探索和完善这一管理模式,以更好地满足罕见病患者的需求。

作者贡献:姚懿洋负责撰写初稿、筛选文献、提取文献信息;高怡负责撰写初稿和提取信息核查、审阅和修订论文;郭懿萱和秦卓越负责筛选文献、提取文献信息;张瑶方和景佳奇负责文献检索;谢静负责提取文献信息的核查;郭健和张抒扬负责酝酿和设计实验、论文审阅和修改。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

参考文献

[1]Trabacca A, Russo L. Children's rare disease rehabilitation: from multidisciplinarity to the transdisciplinarity approach[J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2019, 55(1):136-137.

[2]Bick D, Jones M, Taylor SL, et al. Case for genome sequencing in infants and children with rare, undiagnosed or genetic diseases[J]. J Med Genet, 2019, 56(12):783-791.

[3]Gong S, Li D, Dong D. How do patients and doctors perceive medical services for rare diseases differently in China? Insights from two national surveys[J]. Int J Environ Res Public Health, 2020, 17(16):5961.

[4]奚晓玲,范慧敏. 慢性心力衰竭患者的院外管理[J]. 中华全科医师杂志,2015,14(11):823-825.

[5]Pohl SA, Nelson BA, Patwary TR, et al. Evolution of community outreach and engagement at National Cancer Institute-Designated Cancer Centers, an evolving journey[J]. CA Cancer J Clin, 2024, 74(4):383-396.

[6]Wang P, Vienneau M, Vogeli C, et al. Reframing value-based care management: beyond cost reduction and toward patient centeredness[J]. JAMA Health Forum, 2023,4(6):e231502.

[7]Cavanna L, Citterio C, Mordenti P, et al. Cancer treatment closer to the patient reduces travel burden, time toxicity, and improves patient satisfaction, results of 546 consecutive patients in a Northern Italian District[J]. Medicina (Kaunas), 2023, 59(12):2121.

[8]Aremu TO, Oluwole OE, Adeyinka KO, et al. Medication adherence and compliance: recipe for improving patient outcomes[J]. Pharmacy (Basel), 2022,10(5):106.

[9]Bogart K, Hemmesch A, Barnes E, et al. Healthcare access, satisfaction, and health-related quality of life among children and adults with rare diseases[J]. Orphanet J Rare Dis,2022,17(1):196.

[10]朱璇,陈爱云. 国外经典慢性病管理模式对我国慢性病管理的启示[J]. 中国全科医学,2023,26(1):21-26.

[11]徐昊鹏,朱翀,弓孟春,等.中国罕见病研究的现状与未来[J].协和医学杂志,2018,9(1):5-9.

[12]王艳军,郑建中,张爱莲,等. 我国区域医疗信息化研究领域中研究热点与主流知识群的分析[J]. 中华医学科研管理杂志,2016,29(2):144-151.

[13]张传洋,郭宇,庞宇飞,等.数智化医疗信息利用与服务模式框架构建[J].图书情报工作,2023,67(13):49-58.

[14]Bedgood R, Sadurski R, Schade RR. The use of the internet in data assimilation in rare diseases[J]. Dig Dis Sci, 2007, 52(2):307-312.

[15]Tozzi AE, Mingarelli R, Agricola E, et al. The internet user profile of Italian families of patients with rare diseases: a web survey[J]. Orphanet J Rare Dis, 2013, 8:76.

[16]De Souza LH, Frank AO. Rare diseases: matching wheelchair users with rare metabolic, neuromuscular or neurological disorders to electric powered indoor/outdoor wheelchairs (EPIOCs)[J]. Disabil Rehabil, 2016, 38(16):1547-1556.

[17]Hoogeveen IJ, Peeks F, de Boer F, et al. A preliminary study of telemedicine for patients with hepatic glycogen storage disease and their healthcare providers: from bedside to home site monitoring[J]. J Inherit Metab Dis, 2018, 41(6):929-936.

[18]Courbier S, Dimond R, Bros-Facer V. Share and protect our health data: an evidence based approach to rare disease patients' perspectives on data sharing and data protection-quantitative survey and recommendations[J]. Orphanet J Rare Dis,2019,14(1):175.

[19]Babac A, von Friedrichs V, Litzkendorf S, et al. Integrating patient perspectives in medical decision-making: a qualitative interview study examining potentials within the rare disease information exchange process in practice[J]. BMC Med Inform Decis Mak,2019,19(1):188.

[20]Cesareo A, Nido SA, Biffi E, et al. A wearable device for breathing frequency monitoring: a pilot study on patients with muscular dystrophy[J]. Sensors (Basel),2020,20(18):5346.

[21]Haulman A, Geronimo A, Chahwala A, et al. The use of telehealth to enhance care in ALS and other neuromuscular disorders[J]. Muscle Nerve,2020,61(6):682-691.

[22]Tosi LL, Rajah EN, Stewart MH, et al. The rare bone disease TeleECHO Program: leveraging telehealth to improve rare bone disease care[J]. Curr Osteoporos Rep, 2020, 18(4):344-349.

[23]Willems J, Farin-Glattacker E, Langer T. Evaluation of a case management to support families with children diagnosed with spinal muscular atrophy-protocol of a controlled mixed-methods study[J]. Front Pediatr,2021,9:614512.

[24]Wasilewska E, Sobierajska-Rek A, Magorzewicz S, et al. Benefits of telemonitoring of pulmonary function-3-month follow-up of home electronic spirometry in patients with duchenne muscular dystrophy[J]. J Clin Med,2022,11(3):856.

[25]Lee JR, Segal C, Howitt J, et al. A mixed method approach to understanding the impact of COVID-19 on patients with or at risk for aortic dissection[J]. Semin Vasc Surg,2022,35(1):100-109.

[26]Mak CM, Woo PPS, Song FE, et al. Computer-assisted patient identification tool in inborn errors of metabolism-potential for rare disease patient registry and big data analysis[J]. Clin Chim Acta, 2024, 561:119811.

[27]李丽轩,梁洪,范勇,等.基于物联网和可穿戴技术的智能监护系统研发及其应用模式探索研究[J]. 生物医学工程学杂志,2023,40(6):1053-1061.

[28]Scherrenberg M, Marinus N, Giallauria F, et al. The need for long-term personalized management of frail CVD patients by rehabilitation and telemonitoring: a framework[J]. Trends Cardiovasc Med, 2023, 33(5):283-297.

[29]熊志强,张志强,郑阳晖. 医疗数据安全问题分析及其保护策略[J].中国数字医学,2018,13(12):80-81,86.

[30]赵欣. 动态脱敏技术在医院数据安全保护中的应用[J].无线互联科技,2024,21(14):70-73.

[31]凌红梅,汪迎春,王翠莲,等.针对糖尿病患者的社区医院联动管理模式的实践与思考[J].安徽医学,2011,32(3):378-379.

[32]Han S, Ma L. Data-driven integrated care pathways: standardization of delivering patient-centered care[J]. Front Med (Lausanne), 2022, 9:883874.

[33]刘娟,刘杨. 肠外营养对主动脉夹层术后急性炎症反应与感染的影响[J].中华医院感染学杂志,2021,31(10):1552-1556.

[34]新华社. 中共中央 国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》[J].中华人民共和国国务院公报,2016,(32):5-20.

[35]高嘉敏,马正.中国罕见病患者社会支持情况及其影响因素分析[J].中国公共卫生,2022,38(2):153-156.